【正見新聞網2019年12月28日】

「剛將前期準備做好,肝源就來了。一切好像就是安排得井然有序。」2011年的一個深夜,浙江大學附屬醫院的鐘醫生(化名)參加了一台肝移植手術,當晚以及「翻牆」後的所見所聞,令當時還是實習醫生的他從此遠離器官移植。

這台深夜進行的肝移植手術是在浙醫一院(浙江大學醫學院附屬第一醫院)進行的,該院是中國最大的器官移植中心之一。

「因為這個本身對良心、對內心也是衝擊蠻大的。」2019年12月19日,鍾醫生告訴大紀元記者說,他選擇後來工作的醫院「也是覺得這一塊可能這種事情(活摘器官)稍微少一點」。

因為涉及的話題嚴肅,鍾醫生向記者提供了他的學士畢業證、學位證、碩士畢業證、學位證、職業證書、醫師執照的原件。

手術內部更衣室出現公安衣服

鍾醫生是浙江大學臨床醫學碩士,在讀書期間有大量的實習,要在浙江各個醫院輪轉,他說:「杭州一帶的醫院,我基本上都是去過的,對一些主要科室的情況我是比較了解。看到的東西、聽到的東西都比較多。」

鍾醫生談到2011年那個令他刻骨銘心的一晚。

他說:「我是在實習期間以第二助手的身份,參加過肝移植手術的。因為我們浙江大學有一個附屬第一醫院,這個醫院在肝膽移植方面是一個權威,華東地區肝膽移植方面,它是最多的。」

那天是晚上11、12點,已經熄燈了,主刀醫生恰好缺人,就打電話要人,「問我要不要去,我當時因為抱著學習的心態嘛,有這種機會我肯定就去了」。

鍾醫生至今還清晰記得當晚看到的一些不尋常的情況。

在手術室的更衣室,「晚上一般衣服非常少,但是我看到有公安的衣服,就很奇怪,這個更衣室都是內部的,怎麼會有公安的衣服呢?」

鍾醫生換好衣服,就去主刀的台子,「它是一個一個房間分開的,我只能進去指定的房間,就是說接受移植的這個房間,後來那個肝源是從另一個地方拿過來的。」

「在經過旁邊的一個地方,我看到有幾個人穿的衣服顯然跟我們不一樣。」他說,手術室的衣服分兩類,一類是醫生穿的,一類就是外來人員穿的,「我看到兩個人是穿著那套(外來人員)防護服。身材都很高大。」

不尋常的移植手術安排

「後來我們的手術開始,這一台已經開始了,就是前期準備做好了,那個就來了,就是肝源就來了。一切好像安排得井然有序。」他披露,那個供源的手術可能就在旁邊的房間,「我懷疑是在隔壁的一個手術間。就是我過去的時候,我看到隔壁有幾個穿外來衣服的人。」

當晚接受移植手術的是個肝硬化患者。當天的手術做了很久,從晚上11、12點做到第二天早上7、8點。

「我事後聽說,還有一個角膜(移植手術),就是說眼科在另一個台子也開了一個,當天晚上,相當於有需要的,它都……角膜本身配型方面需求比較小,就說基本上有這種源的話,它一般都會去,是這樣子的。」

他披露,通常做眼角膜移植和肝移植「應該不在一起的,但當晚這幾台手術是同時進行的,這樣的安排是很不尋常」。

「他等於相當於工廠一樣,都在這一個裡面進行。那就說這個供體有什麼東西(器官),他都可以去用他的不同(器官)……」鍾醫生說。

供體「肯定是政治犯」

鍾醫生雖沒有親眼看見取器官,不過他根據所看到的做推測,「很有可能,肯定是政治犯,肯定是的,否則的話,沒有必要警方要過來。如果是自願捐獻的話,那沒有必要。」

「我怎麼會事後想到(活摘器官移植)呢?」他說,是因為他後來輪轉到肝膽移植區另外一個組實習,主任是鄭樹森。

他說,「他(鄭樹森)在開大會的時候,說了一句『現在(供體)就沒有以前那麼多了』,他在講這個東西,他說哎呀我們當年可以怎麼怎麼樣,現在就沒有那麼多了。」

鍾醫生聽後就想,「那當年怎麼就會那麼多呢?我就心裡『哎呀』一下,覺得『哎呀』好像上次(手術)看到的可能是這個事情(活摘器官移植)。」

鄭樹森是浙江大學第一附屬醫院移植中心負責人,領頭開展了所謂多器官聯合移植。公開資料顯示,截至2017年12月,鄭樹森團隊已施行肝移植2,300餘例。2005年1月28日,鄭樹森同日連續完成5例肝移植手術。

鄭樹森從2007年起,在醫生身份之外,還有一個和醫學無關的奇怪頭銜——浙江省反邪教協會的副理事長,該組織專職迫害法輪功。

什麼原因造成手術量極大減少

鍾醫生對活摘器官移植有一定的了解,「因為後來我翻牆了,是知道這個事(中共活摘法輪功學員器官);在一些零碎的談話當中,我是聽到有這種事情。主要就是我親眼看到的這個事。」

他還有一個最實際的線索,「就是手術量」。

鍾醫生說,鄭樹森說器官數量不多的時間大概在2015、2016年,「那時我是研究生輪轉(實習),就是第二輪輪轉。那個時候移植量就已經下來了。」

「手術量極大減少了,這是可以確定的。」他說,「鄭樹森自己說的,現在這個肝源沒這麼多了。那肯定是因為有一個原因造成,怎麼就沒這麼多了?當時怎麼會一下子就這麼多?」

雖然鄭樹森沒有說原因,不過公開報導顯示,正是在2015年,迫於國際強烈譴責壓力下的中共宣布,2015年1月1日起公民自願捐獻器官成為移植供體的唯一來源。

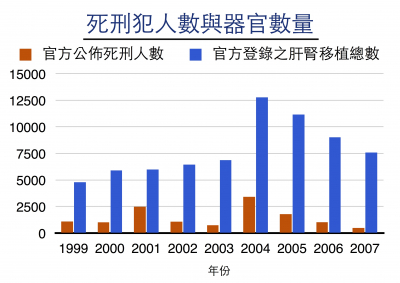

官方登錄之肝腎移植總數遠大於官方公布死刑人數,意味中共多數器官來源不明,多源自活摘法輪功學員之器官。

對於供體來源,鍾醫生說,「我聽說剛開始,法輪功學員肯定是很大的一部分(器官移植供體)。因為政治犯的話,他一般都是零星的嘛,就是呈集中規模出來的,就沒有別的(政治犯)了。」

中國器官移植市場飛速發展是從1999年到2007年,在2003年中國器官移植數量突然大幅度成倍增長,國際上掀起了到中國的器官移植旅遊熱潮。包括浙大附一院在內的中國一些醫院的器官平均等待時間短到不可思議的1~2周(國外要等2~3年)。

2008年11月「聯合國反酷刑委員會」發布的一份報告指出,「中國器官移植熱的興起與迫害法輪功幾乎同步,這不能不引起人們的憂慮。」國際社會也強烈譴責中共的罪惡行為。

良心的抉擇

雖然國際社會已經在施壓中共,讓其停止活摘器官,但對鍾醫生這樣的醫學院的學生來說,最看重的還是職業生涯。鍾醫生回憶說,「當時好像就是(器官移植)形勢一片大好,選這個肯定能留院。我們有很多同學是去了。」

在大二大三期間正值選導師。因為當時移植手術需求的增加,做器官移植的醫生的數量是大增的。他說:「當時鄭主任手下的,就特別多。就相當於浙一主打的就是這個(肝膽移植),所以當時很推薦我們去。」

「正常的科室的主任,你去找他當研究生,他不一定能夠保證你能夠留得下來。但是他(肝膽移植)這裡說,你來我就能把你留下來。只要選我們鄭老闆和他手下很多那些二級大醫生,反正只要選他手下的那幾個人,都可以保證你能留院。」

鍾醫生所在的是大外科,包括肝膽移植、普外科、骨科等。他沒有選肝膽移植的導師,「不太想使自己處於某種良心抉擇上面」。

他說:「對一個本身就不知道的人,就還好。我由於種種原因,已經知道了(中共活摘法輪功學員器官),那就是很難再裝作自己不知道。」

「就是跟這些東西比較遠了。」

他介紹,很多醫生一旦參加工作之後,就只限於自己這一塊了,其它領域也就很少有機會了,「後來我就沒有充分理由可以直接進入到他們一線去。包括我現在去手術室,我也是指定到我該去的那個地方。」

浙江大學醫學部大樓。(維基百科)

他們口中的「死刑犯」

鍾醫生介紹,不經麻醉進行器官摘取,必須是實際的實施者才行,他沒有參與過。

他說:「取的這個東西(器官)只有可能你找了他(移植醫生)當導師之後,做了他的研究生,可能才會。」

不過,當時選移植方向的同學,是知道一些內情的,他說:「他們說是叫死刑犯。(上面)就跟他們說是死刑犯。」

遇到活摘器官移植手術時,「肯定得去,他們導師已經命令他要去了,那他就只能去。就儘量不去多問。他們會儘量避免去知道。」

鍾醫生說,「我們內部在討論的時候,都不敢聲張,就問,是不是法(輕聲,很小聲地說,呈現口型)『輪子』?是這麼說的。」

他說,當時的討論就是跟幾個兄弟、幾個學長,裝作自己好奇問問,「我說是不是這個?(他們)說『哎哎哎哎』(輕聲小聲,表示認同),就是不敢明說。」

「很多鐵的事實感覺沒有辦法辯駁」

工作後,鍾醫生翻牆知道更多活摘器官的事,「是通過翻牆才慢慢知道有這麼個事情。後來才把碎片的一些東西串聯起來。因為一開始都是碎片化的,沒有串聯起來。串聯起來其實就等於好像是完全正好經歷過它這麼一個變遷。」

他說:「得知這個的時候,當時衝擊力是很大的。就是包括看到,很多鐵的事實感覺沒有辦法辯駁。」

「就是為甚麼後來中國的那些移植的文章都不讓發了。」在鍾醫生讀研究生的時候,海外已經禁發中國移植醫生的論文了。

連鄭樹森的文章也被國際權威學術期刊《Liver International》(《國際肝雜誌》)撤下,原因是他無法提供論文中提及的563例肝臟移植的器官來源符合道德倫理的證明。

鄭樹森做的大批器官移植手術的時間與中共迫害法輪功的時間相吻合,所以鄭樹森一直被指控為涉嫌活摘法輪功學員器官的罪犯。

鍾醫生表示,以後他還可以再詳細披露鄭樹森的一些情況。

他說:「這個可以通過學術方面的一些(例子),包括他論文是怎麼發的?包括他的研究是怎麼做的,包括他評上院士最重要的那個項目,他為甚麼能夠定一個標準(杭州標準),等於說是一個肝移植的標準。就是說他為甚麼要定這麼一個標準?這個標準和國際上既有的標準有什麼區別?那麼這個可以單獨開一個。因為這個可能需要一些知識鋪墊。」

由腎內科包辦的腎移植手術

鍾醫生表示,他實習時去的是肝膽移植,而移植規模很大的還有腎移植,「正常情況下移植是屬於外科的,但是由於腎內科的勢力是比較強的,等於把移植這一塊都搶走了,就是浙一的泌尿科不管移植了,腎內科全包走了。」

「說明一個什麼道理呢?這個移植的量已經大到可以讓一個科室,已經可以讓一個內科去做外科的東西。只有當它達到一定量的時候,它才能夠有這樣的規模效應。」

腎內科醫生收入也很可觀。「當時如果是主治級別的,大概一年30幾萬。主治級別差不多是這個程度。這個是明面上的,明面上30多萬,那麼背後還有很多,我們就不知道了。」他說。

腎內科的醫生怎麼能做外科的事呢?鍾醫生表示,「這個可能和高層的分配有關係。」「就是上面一句話說由他來做,那就由他來做。」

浙江大學附屬第一醫院網頁顯示,該院腎臟病中心腎移植病區有40張床位,是國內最大的腎移植中心之一。公開報導顯示,截至2017年3月,浙大一院已完成腎臟移植5022例。

初到國外

鍾醫生是辭去國內工作出國的,隨後開始參加了一些民運活動,包括「十一」期間的系列活動、一些研討會,以及最近關於香港反送中的集會等。

他也擔心國外有中共安插的特工去監視海外華人和中國留學生,「其實心理壓力肯定是大,你即使是到了自由世界,你還是慌的,你的家裡人還在國內,這個你沒辦法。」

「人保持善心很重要」

不管做醫生還是做人,鍾醫生認為,「我覺得每個人內心本身是有一個良知在的,你要做的是怎麼讓它保持下去,而不是把它給泯滅掉。」

「可能在國內你待久了,各個方面的壓力,包括生活所迫,有的時候就不得已做違心的事情,做多了,慢慢慢慢人可能就變得麻木。」

他強調,「最重要的是人不能變得麻木」,「如果你能保持內心的良知存在的話,很多事情好像就會變得很順利一樣。」

他相信好人會有好運,「你看我到了這邊,(簽證)快要超期了,那個offer就拿到了,恰好這個時間點都好像算好的,好像冥冥之中有所安排一樣,這個很難講。所以我就覺得人保持善心很重要、很重要。」

思想轉變是很痛苦的過程

從國內來到海外自由的環境中,在各種集會場合與不同的人溝通後,鍾醫生希望把國內的情況多向外界介紹一下,讓海外能更多了解國內青年一代人的情況。

就他自己而言,在思想上的轉變也是很不容易的,「需要經過一個轉變的過程,這個過程是很痛苦的。」

在剛開始「翻牆」(突破中共的網絡封鎖)時,鍾醫生也不敢相信所看到的,「因為一開始信息量太大了。」學理工科的他,不會輕易確定也不會輕易否定所看到的,「先持懷疑的態度,但這件事情(活摘器官)我就記住了。」

他表示,當知道的消息多到一定程度時,就可以確定哪個是對的、哪個是不對的,這是要有一個過程。

當徹底地不相信共產黨那一套的時候,他說:「當時大概有個三四天,整個人是一個恍惚的狀態。就看周圍的人都覺得不一樣了,原來他們和我好像已經不一樣了。」

他描述當時自己的那種感受,「就是有一點像《黑客帝國》裡面已經覺醒的人了,看了後,(發現)原來是這樣的,但是你看周圍的人都還蒙在鼓裡。但你知道你去直接和他們說,他們是沒有辦法懂的,你直接跟他說、和他辯是辯不回去的,他們是接受不了的。」

他推己及人地表示,「當一個人第一次知道真相之後,他心裡其實是痛苦的,很少有人說:『啊,我知道真相,我很高興。』(他)一定是痛苦的。」「好像你要強行地灌輸給他一些讓他痛苦的內容,他內心一定是排斥的。」

中共讓人們甘於在井底

作為曾經的國內精英一族,鍾先生也知道,「現在國內很多人覺得國內那點就夠了,因為國內,包括娛樂、休閒啊各種方面,它已經把你的注意力給塞滿了。」

「它(中共)就用這種方法讓你們想要知道外面世界的慾望就降到最低,讓你們覺得甘於在井底就夠了,沒有必要再出去了。」

對國內青年人而言,翻牆了解真相的代價也高,「現在牆又特別高,又有各種直接的阻力。翻牆翻得不好,也容易暴露自己,翻牆現在也是一個危險的動作。」

他感嘆,讓國內人了解真相很難,「更多的人可能不願意為了一個自己看到的可能會痛苦的事情,還要再去冒風險,這很難的,真的是很難的。」

「唯一的方法就是培養他的一種求知慾,還有怎麼讓他慢慢自發地去找。」他說:「那麼可能要通過一些委婉的手段,慢慢地,可能要暗示他們一些事情,『唉?你有沒有發現這個事情好像不太對……』可能要一步一步,這樣子。所以挺難的,因為我個人也是一步一步才慢慢轉變過來的。」

他認為,當翻牆的難度降低,「可能也要經過若干年持續地保持這個信息(事實真相)的輸入,那國內的人才會大部分清醒,所以我覺得是任重道遠。」

「《偽火》對我衝擊最大、讓我轉變最大」

鍾醫生用自由門翻牆,一步一步提升了自己的認知。「當時看了一個紀錄片——《偽火》,那個是對我衝擊最大、讓我轉變最大的。」他說。

「天安門自焚」事件發生那年,他還在讀小學,但中共鋪天蓋地的造謠宣傳連他這樣的小學生也不放過,「當時還在看動畫片,一天下午突然動畫片就斷了,然後就開始放怎麼怎麼……當時覺得很害怕。」他說。

如全國所有小學那樣,鍾醫生當時所在的小學也組織所有小學生參加「聲討」法輪功的徵文比賽。

「小學生怎麼可能去寫呢?」他說,大家就抄,即使大篇抄新華社評論員的文章,老師也高興,「有的人寫了很長一篇,後來一看,這個話小學生根本不可能寫得出來。」

「當時我們一直確實以為他是自焚了。」他說,「但我後來看到那個紀錄片,有很多無法辯駁的那些漏洞,包括視頻回放,那就瞬間擊碎了(謊言)……因為當時看這個的時候我就已經對國內很多事有所懷疑了。」

「如果只是懷疑,沒有確鑿的證據的時候,還是不願意相信國內很多都是假的。」他說,「那這個東西(《偽火》紀錄片)等於是說有很多確鑿的證據說明,我當時就覺得這個黨可以為它的政治需要不顧一切地來做這種事情(假自焚),我當時就對它失去希望了。」

《偽火》2001年由新唐人電視台製作,獲第51屆哥倫布國際電影電視節榮譽獎,記錄了2001年1月23日發生在北京天安門廣場、一個由中共自編自導的「法輪功學員自焚求圓滿」偽案。該世紀騙局煽動起十幾億人的誤解和仇恨,漏洞百出,已被聯合國備案。

不過時至今日,「山東教育出版社」出版的教科書《品德與社會》五年級上冊還在持續使用「天安門自焚」偽案,繼續對學生進行仇恨宣傳。

「國內新聞越來越不靠譜」

通過對中共炮製的「天安門自焚」偽案的了解,鍾醫生進一步認清了中共的造假宣傳的套路。

他認為,「我就覺得既然這種(假自焚)事情都做得出來,那我為甚麼要相信現在這個新聞。現在的新聞也完全有可能是因為需要而捏造的。」

以致他不管碰到什麼新聞,首先想到的是在牆外看一看,與國內新聞比較。他說:「這個行為做得越來越多的時候,發現(國內新聞)就越來越不靠譜。」

「現在就已經不靠譜到什麼程度?國內的假消息已經到什麼程度了?就是任何一個國外突發的新聞,國內都不會第一時間知道,大概會隔個三四天之後才知道。」鍾先生無奈地表示,「突發新聞有可能是跟它之前的宣傳不符,它經過三四天上下協調,就是高層要以什麼角度去報這個事情,它要過了之後,統一一個通稿出來,大家都按照這個來。」

在不斷比較國內外新聞報導的同時,他發現中共報導新聞時,是用打「時間差」的方式來統一宣傳口徑。

他舉例說,在近期的香港新聞的報導上,中共就是使用這個方式。

他說,「當時國內你在群上講『香港』兩個字都不讓發,然後後來它通稿成了之後,就可以大片地發了,那發出來的都是統一口徑的。」

「這個太明顯了,已經到了這樣的程度了,太明顯了。」他說,國內的突發事件就更不用說了。

他表示,國內人還以為自己和國外是同步看到新聞,其實不是。

「國內的人他並沒有注意到中間有一個時間差,他可能覺得他也是剛剛知道,在他看來,他看到的東西就已經是真相了。」他說,國內人還會有想法,「『你們國外人知道的事情我們國內人也知道呀,只是我們知道的和你們知道的不一樣,那憑什麼你們說的就是對的,我說的就是不對的』,他沒有發現他中間一定有一段時間差的。」

鍾醫生也嘗試著想讓國內的人多知道一些真相。他談到自己與他們的互動經驗,「有的人一看就是遭受洗腦比較深的,那麼就可能不太會去說。」

「但有些人,你從他言論當中發現其實他是有一點民主的萌芽的,這個時候就可以和他聯繫,那麼也不能一下子就把所有事情都跟他說,也要慢慢慢慢跟他說一些,後來他會堅定他自己內心所追求的一些東西。」

他羨慕香港的年輕人,他們從小就生活在自由社會,從小被培養民主意識。「中國就沒有從小培養,甚至是從小反著培養,那你要再掰過來就很難。」

(大紀元)