【正見網2021年11月21日】

學術界把繪畫歸類為空間藝術。在西方傳統繪畫中,藝術家通過熟練運用各種美術技法,準確描繪物像的光影變化,能在平面上塑造出具有立體感和空間感的形像來,猶如現實世界裡的三維物體投射到二維平面上的「投影」(Projection)。相較於音樂之類充滿時間延續性的聽覺藝術而言,人們傾向於認為繪畫表現的是靜止或瞬間的場景;從空間角度看,要在二維的平面上展現大千世界眾多的情景與神傳文化深邃的思想,實屬不易。今天,我們就來研究一下這門藝術與時空背後的學問。

可見空間

有的朋友可能對「二維」、「三維」之類的名詞不太熟悉,這些詞算是美術和物理學、天文學等學科共同的專業術語,一講就牽扯很多其它方面的內容,還涉及到另外空間,不太好懂。因此,為了便於大家理解,筆者只拿人們普遍能接受的空間概念舉例,用通俗易懂的方式簡單談一談時空中的維度(Dimension)。

對於講述空間的內容,或許天生空間親和度較高、空間思維能力較強的讀者更容易理解。但不習慣空間類思維方式的朋友們也不用擔心,因為本文還會通過一些圖片給大家直觀的展示,儘量讓所有讀者都能看懂。

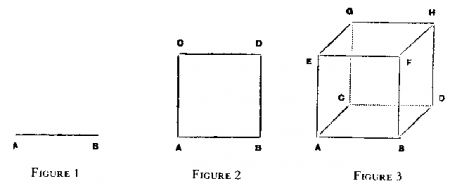

談到維度,常規的認識大致是這樣的:一個點運動起來就形成了一條線的軌跡,只有單一的長度,那麼線就屬於一維空間;線的運動整體掠過的範圍,擁有長和寬兩個要素,所以這兩要素組成的平面空間就叫作二維空間;而一個面整體向第三方運動能構成一個體積範圍,因此,具有長、寬、高這三個維度的空間就被稱為三維空間。通俗地講:線是一維,面是二維,體是三維。這也是大多數人所理解的概念。

圖例:一維、二維、三維空間示意圖。通俗地講,線是一維,面是二維,體是三維。

然而,當數字變得更大時,「維度」的概念就開始模糊了。不少人說三維空間加上時間就變成四維空間了,其實略顯牽強。因為我們所能接觸到的時間與空間是同時同地存在的,一條線或者一個平面也存在它們的過去、現在、未來;並且每一緯度都自帶時間,不同維度的時間也各不相同,每一層粒子都有它本身的時間,空間與時間就好像融合在一起的整體一樣。而按照現代數學的方式割裂開看則顯得有些機械。

所以,我們這裡講的維度與人們常說的那種四維空間理論不太一樣。當然,如果有人覺得不習慣,我們還能換個稱呼,比如大維度的概念就叫「大範圍」,再大就叫「更大範圍」等等,其實只是個名詞的差異。不過,「範圍」這個詞在人們的常規概念裡更傾向於表示空間,很難讓人與不同層面的時間概念聯繫起來,所以借用「維度」 這個詞,只是為了表述得更方便一點而已。

那麼,如果這個環境裡所有立體的人和物等一切東西,包括環境本身整體都動起來,就能形成更大一層的概念。有人覺得,動起來後還不是長寬高三維的麼?是這樣,但又不完全是這樣。

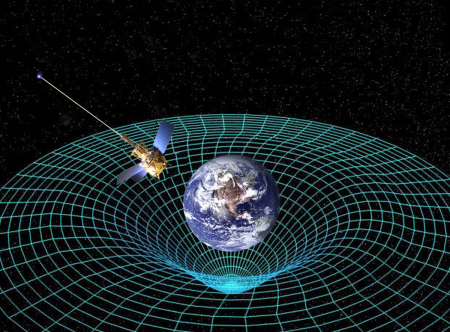

早在上個世紀,人們就已經得知,一旦涉及更宏觀尺度概念的時候,原有的很多常規物理定律、公式都不適用了,算出來的數據都會出現問題。所以後來愛因斯坦(Albert Einstein)等天才科學家的研究成果才那麼受到學術界的推崇。簡單來講,當涉及到星球範圍時,就要考慮時空彎曲(Curved spacetime)的情況。這時,地球環境裡的長寬高等空間概念,在宏觀的彎曲中與外界的時空已經屬於不同的時空狀態了。

圖例:地球所在範圍的時空彎曲示意圖。人造衛星飛出大氣層後所處的時空環境,與地面環境的時空狀態完全不同。

我們借用一個簡單的例子來打個比方:在土地上劃出一條直線,正常環境下看,人們都認為是直線;可在更大的視野中,比如在太空中看,它其實是劃在圓形地球上的一小段弧線。當把長寬高的簡單概念放在不同的時空範圍中看時,也需要改換認知方式。

地球整體在自轉的同時也繞著太陽公轉,所形成的這個範圍的空間概念與大氣層內的空間概念就已經不是一回事了。由於地球自轉,住在赤道的人每秒鐘轉動幾百米,可人一點在轉的感覺都沒有;地球在圍繞著太陽公轉,地上所有人每秒鐘都要移動幾十公裡,但世人都覺得大地根本就沒動過。一切都被塵封在了這個環境中,人在這個環境裡做什麼,也都是這個環境裡面的事情,與外界的大環境是相對隔開的。

這兩個環境的區別屬於時空性質的差異,所以外層空間與地面環境的時間流速也不一樣。科技界都知道,發射人造衛星或飛行器到太空,需要特殊微調原子鐘,否則就可能出問題。拿大家都聽說過的GPS衛星舉例,由於天地間的時間流速不同,如果與地面保持同樣的時鐘速度,GPS衛星系統在各種轉換運算中每天將會累積一些定位誤差,不校正的話時間長了就沒法用了。

在地球上,人們通常認為的「上」,其實是人的頭頂方向,由於地球是圓的,「上」就意味著地球之外360度的全方位;「下」其實是地心的方向;前後左右只是沿地球這個球體延伸出去的範圍概念。人們熟悉的時間也是按照地球環境的時間運行的,而這裡面的一切概念都依附於這個環境之中。

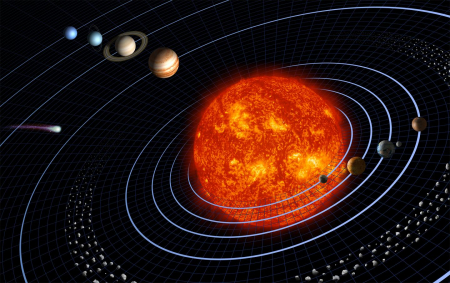

地球一直圍著太陽轉,太陽系(Solar System)裡面的幾大行星軌道角度接近,基本處於差不多同一平面圍著太陽轉。按照地球人的坐標概念來比喻,所划過的範圍就像一個平躺的圓盤一樣。因為坐標基點變了,如果把太陽系想像成一個平躺著的盤,那麼這時的上下左右就與地球上的上下左右完全不是一回事了。

圖例:太陽系中的太陽和幾大行星運行軌道示意圖。

當然,筆者這裡只是用最淺顯易懂、約定俗成的方式在形容,是為了儘量讓所有知識背景、文化程度不同的讀者輕鬆讀懂。實際上還可以從其它的方面去理解太陽系,比如從能量的角度看,整個太陽系可以被視為一個球體;而從空間的概念去看,太陽系類似於一個泡泡……我們是從最「物質」化、最大眾化、最淺白的角度,才把它比喻成一個盤,後文的寫法也與此類似。

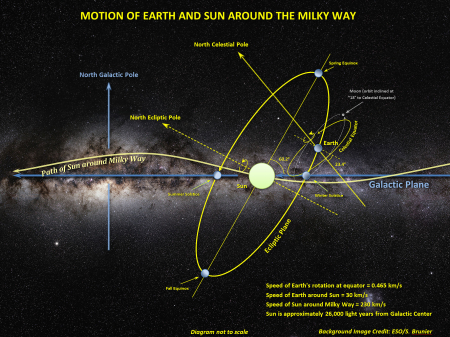

按照剛才的方法,如果把整個太陽系視作一個完全不同的時空概念,那麼太陽系整體的運動也就構成了一個更大範圍的環境。太陽系作為銀河系(Milky Way)的一部份,是圍著銀河系的中心運轉的。

如果把銀河系當成一個平躺的大圓盤,那麼太陽系這個小圓盤與銀河系大圓盤的夾角大約為60度,在這個環境中,太陽系就像電扇一樣斜立起來迎面前進著。也就是說,從這個視角看,地球就變成斜豎著圍著太陽轉了。而太陽因為一直在飛快地前進,所以太陽系行星的軌道在運動中其實都不算是閉合的圓,而是螺旋形地追著太陽在往前跑。而且,太陽也並非一馬平川地圍著銀河系公轉,而是根據所處銀河懸臂的情況波浪式地前行。這時,不但原來太陽系概念裡的假設的上下左右,在銀河系的環境概念中全變了,而且時間的概念也在不斷變化之中。

圖例:太陽系在銀河系中運行的示意圖。銀河系被視作一個平躺的盤,在平視下呈橫條狀,而太陽系則斜立著呈波浪式在銀河中運行,整體圍著銀河系中心運轉。圖中橫向略亮的浩渺背景為平躺著的銀河系,黃白色的球是太陽,橫著的黃白色波浪線表示太陽行進的路徑;藍色的小球表示地球繞太陽公轉的不同位置;右邊橢圓虛線處的灰色小球是繞著地球轉的月亮。

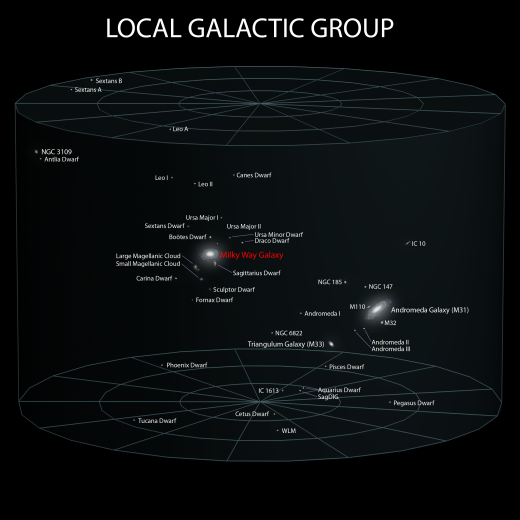

拓展視野後,原有的時空概念還會繼續改變,後面就簡略地講了。按照現代天文學了解的情況看,銀河系帶著身邊一群小星系在稱為「本星系群」(Local Group)的龐大結構裡運行。其中,銀河系與隔壁的仙女座星系(Andromeda Galaxy)是本星系群裡最大的兩個星系。

圖例:本星系群示意圖。左邊紅字處是銀河系,周圍多數是銀河系的衛星星系;右邊整體上是仙女座星系和她的衛星星系,以及一些其他星系。銀河系和仙女座星系是本星系群中最大的兩個星系。

而往更大範圍看,銀河系所在的本星系群又屬於室女座超星系團(Virgo Supercluster)的一部份,本星系群自身有特定的運動方向;而室女座超星系團也在更廣闊的範圍運行……

當然,這裡都是在現有的理論基礎上談維度、時空等概念問題,用一種靜態化的、易於理解的方式在講,其實具體的實際情況還不一定都是那樣。因為宇宙整體在膨脹著,人類所處的宇宙範圍看似與龐大的星系團有聯繫與互動,但卻好像人在高速行使的列車裡跑來跑去,哪怕從車頭往車尾跑,無論怎麼跑都會離出發地越來越遠一樣。天文學家發現,大量遙遠的星系正以超光速遠離銀河系,銀河系所在的本星系群其實是在被孤立中。

我們談的幾維時空的數字,在高層次上看不一定有多大意義,因為空間的層次數量實在太多了。用人們熟悉的概念打個比方,不同大小時空的相互作用就像機械結構裡小齒輪咬合大齒輪的感覺,而這些齒輪多到如同沙灘上大大小小的沙粒,或空中密密麻麻的空氣微粒一般,層層之間相互聯繫。人們都知道繪畫是三維空間在二維平面上的投射,那麼我們眼睛看到的這個三維的世界會不會也是更高維度的投影呢?其實,從某種意義上看,連「維度」這個詞的表述都是非常局限化、很不準確的。這裡只是在人類現有的知識體系下,將就著簡單介紹一下這些專有名詞、學術用語而已。

空間認知的相對性

大家可能在前面的內容中發現了一個特點,就是一旦觀察者所處的視野基點發生改變,宇宙空間中用於辨別方位的上下左右全都不一樣了。就像佛家的卍(萬)字符,裡面的筆劃,這麼看是橫著的,那麼看是豎著的;不過,即使轉過來,當橫著的筆劃變成了豎著的,豎著的變成了橫著的,卍還是卍。單從圖象上看,卍字符本身各部位結構概念的相對性保證了圖形的恆定不變。

可能有的朋友感受到了卍字符玄奧非凡,但又覺得對其內涵了解得不太清晰,是這樣的。佛國世界、宇宙十方的很多不同層次的法理都只可意會而難以言述其點滴。這是人類的思維結構和語言的內在容量造成的,筆者這裡也只能儘量以文字在最淺顯的層面上簡單表述一點基礎的藝術理論。

蘇軾在《題西林壁》裡寫道:「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。」人們對於空間的認知,其實始終具有一種相對性。

這就好比站在南極的人所說的上方與站在北極的人說的上方完全相反。同樣道理,哪怕是兩人面對面,每個人的左手在對方看來都是右邊那隻手,而右手從對面看則是左邊的手。

懂得這種相對性在繪畫上是很重要的,大型繪畫中最常見的天頂畫就是建立在多視角構圖基礎上的一種藝術形式。對於一幅大型天頂畫,如果進入可視範圍的角度是開放的,站在東南西北各方向的觀眾自然都不希望自己看到的是一幅倒著的畫。因此,藝術家在運用透視法構圖時,就必須設身處地地為位於各個方向的觀眾考慮,儘可能從不同的視角思考如何建構出讓每個位置的人都能看明白的作品。

高清圖

圖例:義大利畫家科雷吉歐(Antonio da Correggio)為帕爾馬主教座堂(Duomo di Parma)創作的天頂畫《聖母升天圖》(Assunzione della Vergine),作於1526年 – 1530年。

透視學就是建立在視覺空間相對性的基礎之上的:當一個物體離人很近,哪怕一片小小的樹葉在視野中都會顯得很大;而當事物在遠處時,即使一座山,也會相對顯小。所謂「一葉障目,不見泰山」就是源於這種規律,在透視學中稱之為「近大遠小」,這也是透視學的基本原理之一。

不過,這些原理都有一個前提:它們只是在人類身處環境裡的透視規律,一旦超出這個範圍就不一定是這樣了。比如早晨的太陽顯得很大,而到了中午太陽則顯得小,這就完全不符合透視學裡近大遠小的規律;再比如由於時空彎曲和光的運行狀態等諸多原因,一些遙遠的天體在天文望遠鏡裡還會顯示出類似近小遠大的虛像狀態。也就是說,人的理論只在人的層面內有效,而超出那個層次時,就是另一番天地了。

視野的遠近大小不僅牽扯空間,甚至還與人對時間、速度等因素的感知相關。人的視覺機制有一個特點,就是在擁有廣闊的視野時,遠處快速移動的東西會顯得較慢;而當人越靠近或者身臨其境時,眼睛看到的運動則顯得更快。舉個例子,較慢的手槍子彈速度大約每秒鐘三百米,但人眼完全跟不上這個速度;而運載火箭升空後的速度是用千米/秒來計算的,人眼卻能輕鬆跟上比子彈快十幾倍的火箭飛行速度,甚至還感覺火箭飛得挺慢。這裡就有個不同參照空間範圍內對時間感受相對性的問題。

不同範圍的視野還能引發人在認知上的差異。比如以前有許多人認為在地上走直線只會越走越遠,但通過衛星遠離地面後拍攝照片,能看見地球是圓的。所以如果一直走直線,最後還是會繞一圈回到出發點。雖然生活中沒幾個人能感覺到腳下的地是圓的,但在遼闊的地面,直線其實是一種曲線。也就是說,當人身處某個局部的環境之中時,與整體的認知概念差異很大。

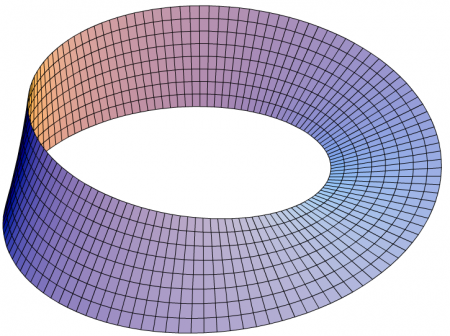

位相幾何學(Topology)裡有個經典結構叫莫比烏斯環(Möbius strip),用一根紙條旋轉半圈後再把兩端粘上就能做出來。我們假設有一個這樣的環很長,長到一眼看不完全部,而只能看到局部,人們就會根據觀察到的情況認為它有正反兩個面;可是,當人了解到整體情況後就會發現:原來兩個面都是一個面啊!在這裡,「二」是「一」的局部,是不是很讓人感慨?

圖例:莫比烏斯環,是一種只有一個表面和一條邊界的曲面。

當然,這裡的「一」絕不是普通概念裡的「一」。這個環是原本一個二維的平面經過扭曲後,出現在了三維空間中。假設一個只有二維概念的生物,順著這個環不停地走,即使最後走完全程繞回原點,也只能對路徑的結構做出種種猜測,誠可謂「只緣身在此山中」。

要想理解這「一個面」到底是怎麼回事,必須具備三維的概念,立體地去看它的整體。就好比傳統文化裡講的陰陽,本來就是一體,而並非大眾習慣從局部認識的兩個面。換句話說,只有站在更高層次,才能一眼看懂下面的層次;而在一個層次中要想弄清楚同一層次裡所有的事情,就像莊子說的:「吾生也有涯,而知也無涯。以有涯隨無涯,殆已。」

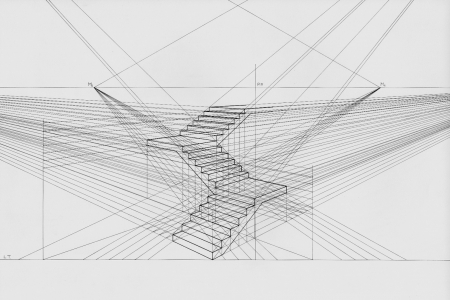

關於透視學與相對性的問題,對專業人士而言更為重要。美術專業的學生和工作者們在學校裡都學過一些透視法,粗略地講就是利用一些延伸到消失點(Vanishing point)的直線在畫面中勾勒出立體形狀的方法。據說青少年們在圖畫課上也會學一點這些基礎內容,本文就此略過。

圖例:常規透視法示意圖,學校裡教的透視法一般都是這樣的。

圖例:義大利畫家皮薩內洛(Pisanello)所繪的透視圖,25厘米 × 17.5厘米,作於十五世紀。

這裡要談的是,這種透視在人的視域中有一個極限。因為人眼對色彩和形狀的感知集中在視野的中心,遠離中心就會讓看到的圖象失真。目前的視覺理論將人的眼球靜止不動時縱向視野的60度範圍定為視野中心;由於人有左右兩隻眼睛,水平方向的角度要稍廣一點。

也就是說,如果所觀察對像的位置超出了視野中心,在透視上就會出現一個相應的扭曲,那麼這時,學校裡教的那些畫直線的透視方法就不准了。這也就是為甚麼美術老師在教學生寫生時,都要學生們與模特或靜物保持一定距離。因為如果靠得太近,物像必然有大量超出視野中心的部份,就會造成畫面的失真。

然而,在實際作畫中,不可能把一切景象都控制在畫家的視野中心,必然會有一部份出現在視野邊緣,就像下面這幅照片一樣。

圖例:日本大阪市天王寺公園內一景。

一些細小的不同於經典透視學的部份暫且不談,只看地面最靠近照片底部的幾條橫向地磚線條,仔細觀察就能發現,它們其實是稍微呈圓弧狀的。而如果根據常規的直線透視法,人們會把它們畫成平行的直線。

這裡就要引入一個比較少見的透視學術語,叫作曲線透視(Curvilinear perspective)。因為人的視網膜本身是半球形的,所以這種透視法更接近人眼看到的圖象,尤其對超出視野中心物象的描繪,比直線透視更為準確。歷史上不少畫家都發現了這一點,也在他們的作品中做過相關嘗試。

圖例:法國畫家富蓋(Jean Fouquet)的小彩畫《查理四世抵達聖德尼大教堂》(Arrival of Charles IV at the Basilica Saint-Denis),約作於1455年 – 1460年間。畫家對前景的地板和其它一些地方採用了類似曲線透視的畫法,只是略顯誇張。

這些情況也體現了一個道理,就是即使在同一層次中,不同的學術理論也只能在一定的範圍之內起作用,一旦超出這個範圍,它們就不好使了。這時,就需要適用於不同範圍的理論來代替或補充它,才不會被人為地禁錮在某些框架內無法突破。

關於繪畫,還有一種相對而言的情況,就是雖然人們常把繪畫歸類為二維的藝術,但從技術角度看,它其實是三維的。具體說來,多數繪畫都擁有某種「淺三維」的特質,它們除了有長度和寬度,還具備一個較淺的深度。而這裡講的深度並非單純地指向顏料本身的厚度,而是色層間的差異所構造出的一種空間。

我們以一些常用的美術技法來舉例,比如有的畫家畫人物,先把人畫成裸體的,然後用半透明色給人罩上輕柔的衣衫,以此讓服飾顯得合身。這樣,描繪服裝的色料確實是畫在了人物皮膚色料的外層,有一個前後的空間深度。由於顏料的透明度,觀眾也能同時看見內外的色層區別。

圖例:義大利畫家波提切利(Botticelli)的作品《春》(Primavera),203厘米 × 314厘米,木板坦培拉,約作於1478年 – 1482年間。作品描繪了神話時代裡的幾位神祇,畫中幾位女神身上透明的白色輕紗薄衣就是用透明和半透明色描繪在皮膚色層之上的。

另外,有些表現霧氣、雨景的風景畫也會採用類似畫法。這些技巧能讓畫面展現出一種真實的內外深度,哪怕實際深度或許只有不到半個毫米。

還有一些畫家,由於了解到這種淺三維在人的視覺中也能起作用,因此通過堆砌大量厚重的顏料,把一些油畫、水粉之類的作品畫成了淺浮雕。有人為了表現出立體感和空間感,在畫頭像時把鼻子等凸出的部位畫得很厚,結果造成了畫面嚴重開裂、顏料脫落,反而得不償失。可見,對於藝術理論的運用,也必須與材料的性能結合起來,才能起到它該有的效果。

空間模擬

繪畫所表現的情景其實是對可視空間的一種模擬,這種模擬建立在人們已有的視覺基礎之上,但又並非完全複製現實中的一切。有寫生經驗的人都知道,無論是對繁瑣衣褶的概括或削減,還是對物像細節的處理與調整,都會讓作品最終的效果與實物或模特之間出現一定的區別。這是因為作畫者的主觀因素參與到了藝術活動中。不僅如此,人的大腦甚至還能對一些客觀現象做出自動處理。

這裡用色彩學中的情況給大家舉個例子。在《色彩學與修煉文化》裡,筆者向大家介紹幾類色彩學理論時,談到過一種叫作「品紅」(Magenta)的顏色,屬於紫紅類色彩中的一種。但這類顏色比較特別,與人們通常講的赤橙黃綠青藍紫不一樣,區別就在於它們其實是人腦自動合成出來的色彩,在現實的光譜中根本沒有位置。

我們先來看看自然光的光譜:

圖例:自然光光譜色彩圖。

大家可以看到,光譜中從紅色到紫色,覆蓋了大約從七百多納米到靠近四百納米左右的波段,屬於人的肉眼能看得見的色光,也就是可見光。而紅色的右端是紅外線,人的肉眼就看不見了;同樣,紫色的左端是紫外線,肉眼也看不見。(有特異功能者除外。)所以,在光譜裡,紅色與紫色位於各不相干的兩極。

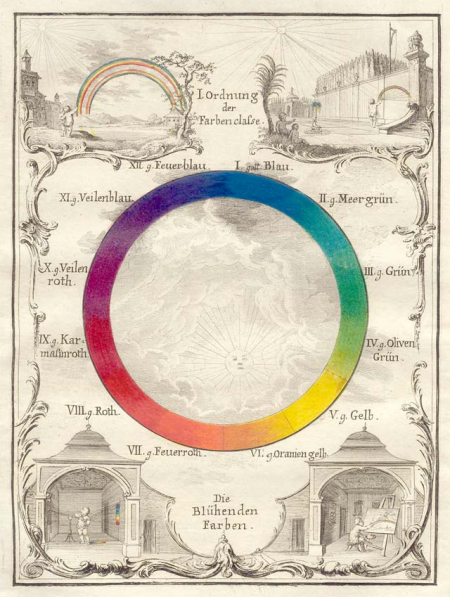

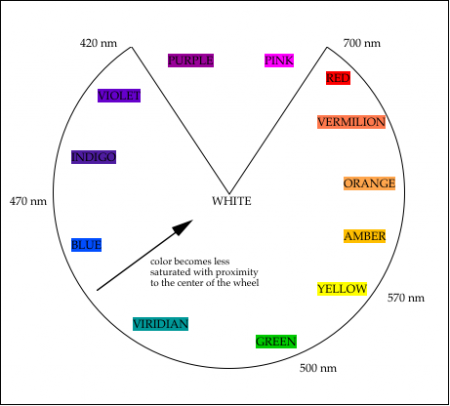

然而,通過色彩學研究,人類發明了色環。根據自然光的光譜,色環中從紫到紅這一段本應該是空的,因為光譜中紫與紅根本不相鄰,但就好像修煉人煉功通周天時要搭橋一樣,人們自主地加入了一段顏色,把它的首尾銜接在一起形成了環狀。這就意味著色環中有一小部份色彩與其它部份的性質不同:光譜中的每一種顏色都有它自己專屬的波長和頻率,而所有的紫紅或紅紫色卻都沒有,因為它們在光譜中不存在。

圖例:奧地利自然學家希弗穆勒(Ignaz Schiffermüller)於1772年所繪的色環。

圖例:非閉合色輪理論示意圖,最上方的兩種紫紅類顏色在光譜中可見光的420nm(納米)至700nm間沒有單獨的波長,被置於自然光譜色群體的範圍之外。

那麼這些紫紅色是怎麼來的呢?難道是人們想像出來的嗎?還真有點這個意思,但也不是憑空幻想出來的。簡單地說,人之所以能看到這類顏色,是因為同時看到了光譜中的藍紫色和紅色這兩種不同的光波。而當人眼同時接收到可見光兩極的波長後,人的視神經和大腦對兩種波長的光做出了自動處理,就把兩種顏色在感知上合成為紫紅色了。

由此可見,人的大腦能夠自動做出與現實情況不同的判斷,甚至連感知也不完全局限在現實空間的物理狀態之內。因此,繪畫通過對環境、結構、色彩、明暗等諸多因素的模擬,還能在畫面上展現出另外空間的情景。其實這種做法很常見,許多作品裡對神與神聖空間的表現就是最具代表性的例子。

從古至今,人們一直在描繪神。結合歷史、文學等領域方方面面的記載,人類在文明中已經形成了一種圖示性的認知方式。比如在一幅畫裡畫一些雲,雲上站著衣著傳統、神態莊重、形像美好、大放光明的人物,觀眾們基本上都會明白畫中表現的是神或者高層生命。

對神聖空間的表現也能通過類似技巧,在畫面的天空中用雲層、色彩、透視法塑造出另一個空間,來獲得某種空間疊加的效果。比如下面這幅:

圖例:佛羅倫斯畫家波提契尼(Francesco Botticini)所繪的《聖母升天》(Assunzione della Vergine),木板坦培拉,228.6厘米 × 377.2厘米,作於1475年 – 1476年。

在這幅作品裡,人們打開瑪麗亞的棺木後,驚訝地發現裡面沒有任何遺體,卻充滿了象徵純潔的百合花;與此同時,聖瑪利亞已經飛升到了上方圍繞著各級天使的天堂。從畫中人們的反應可以看出,下方大部份人明顯看不見頭頂上的空間,所以上下兩部份應該不屬於同一個空間。這種在同一畫面上同時表達人神兩種空間的手法,在西方繪畫中十分常見。

除了這些方式,藝術家們還能從光影角度表現一些特殊的視覺效果,比如丹麥著名畫家布洛赫(Carl Bloch)在他的《牧羊人與天使》(The Shepherds and the Angel)中通過強烈的明暗對比,表現出天使的光明無暇與其身體的高能量狀態,讓人一看就知道這是上界來的生命。

圖例:丹麥畫家布洛赫(Carl Bloch)的油畫《牧羊人與天使》(The Shepherds and the Angel),作於1879年。

自古以來,對神和天國世界的表現一直是美術的基本目的之一,美術界幾千年來也積累了各種各樣的經驗,所以繪畫對另外空間的表現方式非常豐富。儘管畫家們無法用分子構成的顏料真正展現出神與神的世界裡那種純淨完美、光彩萬千的輝煌壯麗,但根據已有的傳統技法和經驗,也能通過對神聖空間的描繪來喚醒人心中的善念與佛性,讓美術成為昇華人心、溝通聖境的媒介。

繪畫裡的時間

人其實生活在一個時空的環境中。不知道大家注意到沒有,由於腦神經傳遞思維在大腦裡反映出來需要瞬間的時間,人每一刻意識到「現在」這個概念的時候,「現在」已經成為瞬間的過去了。也就是說,人所感知到的從來都不是只有長寬高的空間環境,而是無時無刻都在經歷著時間的流動,一直處於時空的概念之中。

在繪畫上自然也涉及到對時間的表現,比如作品裡對動勢的描繪、連續的敘事畫構圖等等,就是將時間因素投射到所對應的平面上的辦法。

最常見的畫法是通過構圖、光影、色彩,表現一種動勢,這種表達方法看似表現了空間定格的一剎那,但又明顯包含著時間延續的趨勢,也就是人們常說的「動勢感」。這裡用拉斐爾(Raphael)的油畫《聖米迦勒戰勝撒旦》(Saint Michael Vanquishing Satan)簡單介紹一下這類技巧。

圖例:拉斐爾(Raphael)的《聖米迦勒戰勝撒旦》(Saint Michael Vanquishing Satan),268厘米 × 160厘米,原為木板油畫,後經換背為布面油畫,作於1518年,現存於巴黎羅浮宮。

需要說明一下,Michael在基督教各流派間有不同的中文譯法,比如天主教裡譯為「彌額爾」,新教譯作「米迦勒」,東正教則譯成「彌哈伊爾」。這裡把Saint Michael翻譯為「聖米迦勒」是根據華人中約定俗成、使用最廣的譯法,而與宗教教派無關。

這幅畫的主題大家可能都比較熟悉了,它表現了《聖經·啟示錄》裡聖米迦勒與大紅龍撒旦作戰,並把赤龍摔在地上的情景,畫中用類人形魔鬼的樣子來刻畫撒旦,但為了表示其身份,它的後半部份還是能看到一條蛇形的尾巴,因為在《啟示錄12:9》中寫道:「大龍就是那古蛇,名叫魔鬼,又叫撒旦,是迷惑普天下的。它被摔在地上,它的使者也一同被摔下去。」畫家描繪出惡魔被打倒的這一幕,表現了正義終將戰勝邪惡的主旨。

關於畫作的技藝,首先談談光影的運用。這幅作品的用光設計得獨具美感,畫中聖米迦勒從頭到腳的明暗形成了一條從左上到右下略有傾斜的線,把畫面整體明暗合理地一分為二:左半部份亮一些,而右半部份暗一些,這就形成了一種明暗對照的趨勢。同時,畫中聖米迦勒身體的上半部份很亮,而畫面中間部份則由於衣物和環境的固有色暗了下來,最下面又因為魔鬼的身體受到光照而略亮,全畫從上到下就形成了「亮–暗–次亮」的節奏,達到了一種藝術性的光感效果。

這種光感配合人物的動作與光自上而下的趨勢,在畫面中起到了很大的作用。我們看到,光線是從上面照下來的,象徵著光明來自上天,所以主光源直接射在聖米迦勒的頭、胸、臂上,是最亮的部份。而離光源遠的惡魔自然不亮,再一次暗示了光線從上往下逐級灑落的趨勢感。再加上聖米迦勒上半部亮處的空間幅度寬,下半部份腿、腳亮部的空間範圍窄,配合武器的形狀與腿的夾角,就形成了一個刺向下方的箭頭狀趨勢,具有很強的動勢感。

繪畫雖然屬於空間藝術,但這種空間並非貌似定格的一剎那,它明顯還帶有時間的趨勢:即聖米迦勒從天而降,把魔鬼踏於腳下,一槍就要刺下去的一系列動作。人們可以根據這一幕自然地聯想到其前、後的時間段。

在色彩方面,正義方的冷暖色對比更為豐富。因為聖米迦勒的背景是藍天白雲,而皮膚呈暖色,鎧甲也是暖色,翅膀同時具備冷暖色的羽毛,胳膊上還有藍色服飾,這些冷暖對比體現出豐富的色彩感。再看撒旦,由於身處的環境是在地上,又離光源遠,所以無論是明暗對比還是冷暖對比都顯得更弱、更灰暗。這種處理手法也體現了正義方明亮多彩,而邪惡方微弱黯淡。

表達同樣寓意的構圖方式還有正義方的面積占了畫面的大部份,而邪惡方只占小部份,暗示著正義大於邪惡。

同時,我們看到聖米迦勒的臉是正面的;而惡魔則趴在地上掙扎、想起來卻被踩著爬不起來,所以通過透視關係呈現出一種扭曲的、畸形的臉。這種處理手法能讓人看到正義的光明、有力、自信和美,而邪惡則是灰暗、弱小、惶恐、醜陋的。

整體來說,畫家的技法相當到位。雖然作品幅面巨大,但人物造型完善,明暗過渡柔和,神態自然,符合畫中的情景。

這種以刻畫動勢與氛圍的方式來表現時間延續性的技法,是美術中最常見的繪畫語言之一。對時間的表現還有很多其它方式,最直白的辦法或許是這樣的:

圖例:弗拉芒畫家沃爾夫特(Artus Wolffort)的油畫《柯羅諾斯》(Chronos),78.5厘米 × 63.5厘米,約作於十七世紀前期。

這幅畫描繪的是古希臘神話裡的時間之神,名叫柯羅諾斯(Chronos)。時間本是無形體的神,但在神話中又常常顯現出形體來,藝術作品裡多以一位老者的形像出現,用來表現時間存在的久遠與經歷無數時代的滄桑。人們時而感到時光飛逝,時而又覺得時間走得步履蹣跚,這些都在畫中形像地體現出來了。背生雙翼的老者手裡還拿著一個計算時間的沙漏,畫家用這種顯而易見的方式表現了時間之神的身份與職能。

當然,還有一些其他方法,有的今天已經很難看到了,但在歷史上存在過,這裡也可以簡單介紹一下,比如這種類型的作品:

高清圖

圖例:義大利畫家坎皮(Antonio Campi)所繪的《基督受難、復活和升天的奧義》(Les Mystères de la Passion, de la Résurrection et de l'Ascension du Christ),165厘米 × 205厘米,原為木板油畫,後經換背為布面油畫,作於1569年,現存於巴黎羅浮宮。

這是一幅敘事畫,通過巧妙的構圖展現了從耶穌受難之初在橄欖樹園中祈禱、被釘上十字架、而後復活,到最後升天的一系列情景。畫中右上方還藉助雲開霧散的設計,描繪了雲層後面的天國世界。這種在同一畫面中同時表現不同時段的場景,並且刻畫出人、神兩種空間同在的表現方式,對歷史上的西方人而言,已經形成了約定俗成的認知,所以當時的人並不會覺得很奇怪。

這類方式在作品裡體現了一種單一時間線的延伸,而藝術所能描繪的時空並非只有一種,因此在構圖上還能表達不同命運選擇的整體情況。在那裡,時間不會只是一條固定的宿命線,而是同時擁有不同的可能性,即通過不同的選擇達成不同的命運與未來。然而從宿命論角度講,人生之路甚至是早就被規定好了的,有著層層的安排,唯一的自由意志只看生命本身正念的強弱與其道德上的抉擇。一些同時出現天堂和地獄場景、或者讓人做出選擇的畫作,就是以這種方式在平面上表現出多重時空的概念。

圖例:早期弗拉芒畫派(Flemish Primitives)畫家凡·德·韋登(Rogier van der Weyden)的《博納祭壇畫》(Beaune Altarpiece),又名《最後的審判》(The Last Judgement),高220厘米,長548厘米,約作於1445年 – 1450年。

十五世紀的弗拉芒畫家凡·德·韋登(Rogier van der Weyden)在他的《博納祭壇畫》(Beaune Altarpiece)上,用延展式的傳統構圖表現了《最後的審判》(The Last Judgement)這一經典主題。畫面中間上方坐著耶穌,兩邊的雲層裡畫著一些聖徒和天使,而正中間對眾生作出判決的就是前面講過的聖米迦勒。在地上,哪怕曾經死去的人都會復活過來接受審判,由聖米迦勒權衡他們的善惡。善者會被迎入畫面左邊的天堂,而惡者則被投入右側的地獄。

圖例:《博納祭壇畫》中部細節。

關於聖米迦勒審判眾生的情況,其實一直有不少語言學家、歷史學家、宗教學者們從詞源學和世界各族宗教、神話角度溯源,認為不同宗教裡談到的米迦勒(Michael)、彌賽亞(Messiah)與彌勒(Maitreya或Metteyya)等名字可能都指向了同一位神,在歷史的最後時刻下世救度眾生,法正乾坤,並通過衡量眾生的善惡來決定他們的歸處。

由於親臨凡塵,所以聖米迦勒是站在地面接觸眾生的;而地面與天堂、地獄雖然並不處於同一空間,但卻同時在畫面中展現出來了。在這幅畫中,眾生的去處也有天堂與地獄這兩種可能,對於正在被審判的眾生,審判過後的時間同樣意味著兩種截然不同的未來。

最後的審判——上天堂或者下地獄,對眾生而言是令人畏懼、緊張的終極時刻。不過人們也都知道,對眾生去向的判決是根據他們以往行事的好壞善惡來衡定的。善有善報,惡有惡報,不作惡就不會有惡果,也就無須擔心未來了。

然而,在信仰荒蕪的今天,又有多少人會相信這些呢?現代科學無孔不入的大環境下,人們信仰的是金錢、權力、利益、慾望,很多人甚至認為佛道神都是古人「愚昧的想像」;神聖的正信反而被定義為「封建迷信」,被嗤之以鼻;努力提升自身道德素質的修煉者還被當作精神錯亂,輕則受到冷嘲熱諷,奚落挖苦,重則成為迫害打擊的目標,慘遭酷刑折磨,甚至被活摘器官,虐殺致死。

在人類的文化中很早就形成了念頌自己所信奉的神佛名號的習慣,原本是出於尊崇,也有的修煉方式要求敬誦神佛之名等等,逐漸被大範圍的人群接受,潛移默化地形成了語言習慣。比如當看到有人漂亮地完成了一件什麼事情,信佛的人常感嘆道:「我佛慈悲,善哉善哉!」信道的人可能會念:「福生無量天尊!」信上帝的人會說 :「我的上帝啊,他做到了!」人們信仰的是誰,就會念誰的名字。但是今天不少人面對同一情況居然會喊:「666,厲害!」666代表了什麼大家可能都知道,《啟示錄》裡講過,它和「獸名印記」有關,獸名數目就是數字666,代表了與神為敵的邪惡之獸的名字。或許有人會辯解,認為來源不同,是巧合。但也有句老話叫「冥冥之中有天意」,它還不能引起人們的反思與警醒嗎?

這是一個倫理、道德、善惡崩潰的時代。今天,各類宗教、神話中所描述的末世景象隨處可見:全球糧食危機、出生率大幅下降、處處瘟疫肆掠、各種天災人禍層出不窮、死亡人數不斷攀升……常言道:「善惡到頭終有報。」傳統文化裡講究一個因果,種下什麼樣的因,就會得什麼樣的果。讓人對著血旗發毒誓、給人打下獸印、並在神創造的大地上散布「無神論」的赤龍對修煉群體的迫害直接涉及到神佛的層面,是天地間最大的罪惡之事。因此,在正邪之戰後,赤龍與支持它的人都將面臨著終極的失敗與最嚴厲的天懲,這是在宗教裡都講過的。

作為身處末劫環境下的眾生,最明智的做法就是站在佛道神的一方,尊重修煉群體,支持正義,抹去獸印,與神同行,這樣才能不受紅龍惡魔的毒害,為自己開創美好、幸福的未來。

* * * * * * * * *

自古以來,在正念中使用傳統技藝表現神的繪畫本身就相當於一種時空媒介,宛如協助觀畫者溝通神聖的橋樑。而繪畫與時空的關係其實非常複雜,本文也只是站在人類現有的學術理論上略微介紹其一、二,實際上方方面面的各種因素太多了,絕非筆者一兩篇文章所能概括。藝術家們對此都有許多心得,卻類似於古代講的「如人飲水,冷暖自知」,不太容易用語言表述出來。本文也只是作為一種介紹性的文章,為大家粗淺的展示一下繪畫藝術的這類特點,難免有掛一漏萬之處,還望廣大讀者朋友們海涵。