【正見網2015年05月02日】

五、活著走出馬三家

1

“你想做第二個趙輝嗎?”

剛到八大隊,一個“四防”就這樣威脅老朴。

老朴聽說過趙輝,聽說是被折磨死的。

“你幫我個忙,我想早出去幾天。”這個“四防”一臉匪氣。

“我能幫你什麼呢?如果我能做的到,一定幫你。”

“你簽個字我就能減期。”他拿出事先準備好的“三書”(《決裂書》、《揭批書》、《保證書》——讓法輪功學員放棄信仰的書面保證)。“不是什麼難事兒。”

老朴一看,嚴肅的說:“別的事兒好辦,這事兒可不行,這我可簽不了。”

“不簽?”他威脅老朴,“那以後有你好日子過!你還想在八大隊呆嗎?”

老朴可不怕他來這個。

果然,一看老朴這態度,他再沒敢說什麼,趙輝的事兒其實也讓他們害怕法輪功了。後來老朴知道,這個“四防”曾經帶頭虐待過趙輝。

五十八歲的趙輝,因煉法輪功被勞教三年。2007年,八大隊白天下大地,晚上還要回監舍做花圈兒,祭奠死人用的。其他人定額二三十個,給趙輝定額一百個,干到後半夜才允許他睡覺。八大隊想用加倍的工作量逼迫趙輝放棄信仰。後來趙輝拒絕幹活兒,以絕食抗議。

二所的勞教們都知道趙輝,叫他老趙頭。去食堂吃飯時都見過他。

“從四樓拖到一樓,再拖到食堂,三頓飯都這麼拖下來、拖上去,拖的到處都是血。”

“後脊梁骨都露出來了,後腦勺磕在樓梯上噹噹響。”

“唉,那叫人還咋活呀。”

五大隊的老韓頭經常在操場、食堂與趙輝打照面。老韓頭回憶,老趙頭“總是面帶微笑,不開口和我們說話”,“生怕給別人帶來災難”,估計當時可能被嚴管了,因為“任何人,在任何情況下,都不准和趙輝說話”。

後來有一天吃早飯的時候,老韓頭看見八大隊那邊,“有四個人拖著一個人往食堂走。每人拽一隻胳膊、一條腿,被拖的人腦袋耷拉著,搖來擺去的,看上去象死人一樣”。

這個被拖的人就是趙輝,絕食已經半個多月了,就這樣又拖了半個多月,以後就再沒見到他了。

“得活下去,”老韓頭的結論就是這個,“如果自己女兒被強姦生了孩子,又能怎麼辦呢?忍辱求生吧。”

2

直到解教,老韓頭都不知道自己是因為甚麼被判勞教的。

他女兒也不理解,老父親在家偷偷煉功,她也一直小心翼翼的保護他,不讓人知道父親煉功,警察怎麼就知道了呢?家裡確實有一本《轉法輪》,可是有一本書就要判勞教嗎?父親的病確實是煉功煉好了,她不能昧著良心反對法輪功呀。

2006年,老韓頭從北京被賣到馬三家的時候,二所幹的全是水田。

天還黑著呢,勞教人員就站在操場集合了。排隊時,老韓頭看到有些人不知為甚麼一瘸一拐的走入隊伍。

坐上四輪汽車,駛向黑暗的田野深處,到達目的地的時候,天才剛見亮。

一個“四防”遞給他一雙水鞋,“你去挑稻苗。”老韓頭一穿發現鞋太小。有大號的嗎?沒有。老韓頭這才明白,怪不得有人一瘸一拐的,都是穿小鞋穿的。

心一橫,老韓頭把小鞋穿上,兩隻腳說不出的難受,陷進沒腳脖子的稀泥裡,一步一步往前走……

每挑兒稻苗百十來斤,苗床距離稻田很遠,挑到地方還要把稻苗散開扔到各個池子裡。

趴溝裡喝一口水的工夫都沒有,後面的“四防”拿著鎬把盯著呢,慢一點鎬把就追打過來了。

對老韓頭來說,這些苦不算什麼,他吃苦一輩子了,過去糧食不夠吃,他到山裡一個人開荒種地,都是為了孩子,這次勞教,又讓孩子們跟著遭罪了。

“得活著,為了孩子就得活著。”

3

有一次去食堂的路上,五大隊離八大隊很近,老韓頭就和張良打了招呼,張良猜到他可能是法輪功學員。

五大隊干縫紉活兒,能做包,張良就問他能不能搞一個提包,老韓頭說下次吧。過了幾天,也是去食堂的路上,老韓頭趁人不注意就扔過來,張良就有了一個包。

這個可以說是奢侈品的包,是用裝化肥的大包裝袋做的,上面還留有化肥的品牌標識,大小就像普通的手提袋。有時張良在包裡放幾張撕成小片的過時報紙,得空拿出來看看,好像能和外面的世界有個溝通似的。

熱水器那邊又打起來,隊長們在一旁看熱鬧,又是“四防”在搶熱水。早進食堂的才能打到真正的開水,晚了只能打到摻進涼水的溫吞水了。

一番打鬧後,戰爭就見了分曉,八大隊的隊長悻悻地罵八大隊的幾個“四防”:“窩囊廢!搶水都搶不到熱的!”

今天是每月一次的“改善生活”,吃米飯。

張良把稀菜湯緩緩倒入米飯盆裡,這樣湯底的泥沙就留在了湯盆裡,然後用匙子把倒進菜湯的米飯攪和攪和,讓米飯裡的大沙粒兒沉底,再仔細撇出浮到上面的草根、膩蟲,就可以“改善生活”了。

一邊就著菜湯把米飯吃下,張良一邊觀察著六大隊那邊。

他已經把拆散的一講《轉法輪》藏在包裡,正等機會傳給六大隊的田貴德。

4

“有病?多喝點水就好了。”這是馬三家教養院的名言。

就是這句名言讓大林子送了命。

那還是2007年下大地的時候。大林子在水田裡打農藥,打農藥一般在中午,因為高溫有利於藥效的發揮。

“快!快點!”就像吆喝牲畜一樣,“四防”拿著鎬把在後面催趕著,每個人都會被隨手打幾下,鎬把能加快幹活的速度,防止勞教們偷懶兒。

遠遠的,遮陽傘底下,警察在地頭的椅子上坐著,喝著“四防”上貢的可樂,可樂瓶泡在水桶裡,冰鎮著。

在膝蓋深的水裡,大林子背著五十多斤重的打藥箱,怎麼也跑不快,腳下都是滋泥,很難邁開腿,中午時,水田裡的水還有些燙腳。

“跑起來!快點!”鎬把沒輕沒重的朝他腦袋上掄過來,“快點!跑起來!”

又熱又累又憋屈,大林子實在受不了了,就冒險喝了幾口農藥,心裡盤算著,這樣下午就可以不出工了,好歹也能歇一下午吧。他並沒想死,想死就喝整瓶兒的了,旁邊就有整瓶兒的。

大林子喝農藥被發現後,管教大就說了這句馬三家的名言:

“哦,沒事兒,多喝點水就好了。”

沒想到,一喝水就把胃裡的農藥稀釋了,毒性迅速擴散到全身,大林子嘴流口水,四肢抽搐,這下真中毒了。

趕緊往七公裡外的馬三醫院送,沒想到人在路上就軟了。

老朴到八大隊時,大林子的屍體還停在馬三醫院呢。

“屍體上都是傷,怎麼能是中毒死的呢?”家屬不干,要驗屍,後來聽說大林子的家屬也上訪到了北京。

回憶起在八大隊呆過的那段時間,短短的不到一年,除了董臣、趙輝和大林子外,老朴還見過一個人死在八大隊,累死的。

那次是倒庫,背著裝滿稻子的麻包一趟趟的跑,體力很快就耗盡了。有個叫小六的,長的細長條,一百多斤重的麻袋一上肩就把他壓趴下了,他累的實在是扛不動了。

“你就裝吧,消極怠工!”警察用腳踢他起來。

小六隻好努著力再把麻包抬上來,結果麻包滑到地上,砸了自己的腳。警察看他臉煞白,就讓他在邊上坐下了。中午老朴看見小六蔫頭耷腦的趴在食堂桌上,沒吃飯。大家吃完飯叫他上樓,在二層拐角小六就吐了,也是在去醫院的路上,人就死了。

“除了刑期是你的,你的骨頭你的肉都不是你的。”朱阿柯經常這麼總結這些事兒。

5

朱阿柯特別怕死在外面,他最怕的就是回不了南方老家。

剛來馬三家時他還不明白,自己雙手提兩大捆稻杆,跑的比誰都快,怎麼還被“四防”的鎬把追打呢?每天都被打的滿頭大包。後來才知道:自己沒上貢。他流著淚給家裡寫信,“趕快多寄些錢來吧,實在活不下去了。”

朱阿柯有時和張良講起馬三家過去的事兒。

“過去下大地,早上出工三點半,中午地裡一頓飯,收工天黑看不見。”

最苦的是冬天,馬三家的冬天特別冷,很多人的耳朵都凍傷了。如果看到馬三家出來的勞教人員沒有耳朵,不用奇怪,那都是大冬天被打掉的,“凍傷的耳朵一打就掉”。

“馬三家沒有‘病’這個詞。”

有病幹不了活兒?只要有一口氣就得下大地。不出工是不可能的。爬不起來?“四防”抬也得把你抬到地裡,幾個人把你往水田裡一栽,象插秧一樣,兩隻腳就扎在水裡,再用籮筐罩住頭,然後水裡的螞蟥就開始咬你,你就堅持吧,咬的受不了你就會站起來,你能站起來就說明你沒有病,就可以幹活兒,那你就別裝了,跟著插秧吧。

有病就這麼弄你,一弄,你就沒病了,准能幹活兒了。

如果幹不完活兒,“四防”就地挖個坑,倒栽蔥一樣,把人頭朝下塞進坑裡,埋上土,過一會再抻出來,土裡沒空氣,憋幾次人就告饒了,就能完成任務了。

有一次,朱阿柯看見幾個“四防”圍著一個人打,打完把那人扔地頭上,就去幹活了。等幹完活兒,用手一摸,那人已經死了。

人死了,抬走就得,所有的人象沒這回事兒一樣,非常平靜,表面上波瀾不驚。

恐懼是在心裡。只有一兩年的刑期,能不能活著出去都是個問題,可不能象董臣,差十幾天解教,都不能活著出去,而且,“怎麼死的都沒人知道!”

“別生病,別受氣。乾的少點,吃的好點,活著,繼續活著。”

朱阿柯經常念叨:“我們的奮鬥目標,就是活著走出馬三家!”

解教以後,張良聽說朱阿柯也是個321,管教大的線人,老朴的經文和書就是他告發後給沒收的。只是朱阿柯沒有告發過張良。

6

上午,“小土豆”解教了。

這小孩兒直到走,手和臉上的染料都沒能洗乾淨,圓圓的臉還是黑黢黢的,真象個小土豆兒。

大奎一邊幹活兒,一邊拿“小土豆”開玩笑:

“唉,這小子回家沒準兒做夢回來搓鬼骨頭呢,勞動改造的好啊!”

沒想到,還沒到中午,“小土豆”就又回來了。

“這麼快就回來干‘鬼活兒’了?”大奎逗他。

原來,“小土豆”解教出大門,沒錢回老家,八大隊一分錢都不給,他只好到院部挨個門敲,要路費,最後不知什麼人同意了,讓他寫個困難申請,讓八大隊證明一下。於是他拿著幾張空白紙,回來找朱阿柯幫他寫申請。中午沒地方吃飯,回到食堂他吃了一塊“大發”,等著拿回家的路費。

下午“小土豆”終於回家了。

“這小子終於不用和小鬼兒打交道了,重新做人啦!”大奎沖“小土豆”喊道:

“這回可別再回來了啊!”

“寧判三年大刑,不判一年勞教”,老號都知道判刑比勞教少受很多罪。

“大牙”前幾天被帶走刑拘,他在拘留所的案子變大,再判刑就“走大刑”去監獄了。他這一走,大家好像很羨慕似的,“那也比馬三家強啊!”不少人甚至認為大牙這回撿了個便宜。

不管怎樣走的,能離開這倒楣地方就是好事兒。做夢都想著怎麼離開這鬼地方,真是什麼招兒都想出來了。

最成功的例子被勞教們津津樂道。有一個小偷,故意自首了更重一些的偷盜行為,終於把自己弄成了刑事案,前幾天也被批捕帶走了,成功的離開了馬三家,逃脫了勞教之苦。據說交待的那個罪,判個拘役半年也就放了,比起兩年的勞教,要好到天上去了。

張良記得那人走的時候,興奮啊,什麼個人物品都不要了,那個高興!好像獲得了自由似的。

每走一個人,都給其他人帶來些希望,心裡都會有些興奮,因為這意味著自己離回家的日子也越來越近了。

誰的日子都是一點點熬出來的,都有走的那一天,慢慢熬著吧。

有走的,還有回來的。一瘸一拐的余又福剛剛解教,離開馬三家還沒一個月,就被送回來了,剛留長的頭髮又給剃光了。他是個殘疾人,從小要飯,後來走向了盜竊。

上次解教,余又福是抱著自己的被褥走的。勞教們有個迷信的說法:解教時,自己的被褥一定要帶出勞教所,哪怕一出門就扔了,也決不能留下來送給別人,否則,就意味著要在勞教所“留一被(輩)子”了,註定以後還得再進來。可誰也沒料到,這咒兒這麼快就不靈驗了!

余又福剛回北京,就趕上了奧運“安保”最緊的時候,很快就被清理出北京城,又勞教一年。

余又福最怕回馬三家。他以前勞教去過石家莊,所以經常拿石家莊勞教所與馬三家比,“那兒可好了,一人一個柜子!”吃的如何好,幹活兒如何輕,隊長對他如何照顧,“一個天上一個地下!”

倒楣的余又福,不到一個月又給送回了馬三家!而且又給甩回了八大隊!

接著干“鬼活兒”,八大隊又讓他接著砸掛墓碑用的掛勾,就是拿鐵絲窩成掛鉤的樣子,砸平。

張良算了算,等余又福第二次勞教解教回家,自己的刑期還沒過半呢,再一算,原來二所在押的所有勞教都解教走了,自己還走不了呢,鬧了半天,原來自己是最後一個!

7

那天,張良看到了那個老想逃跑的“神經病”。

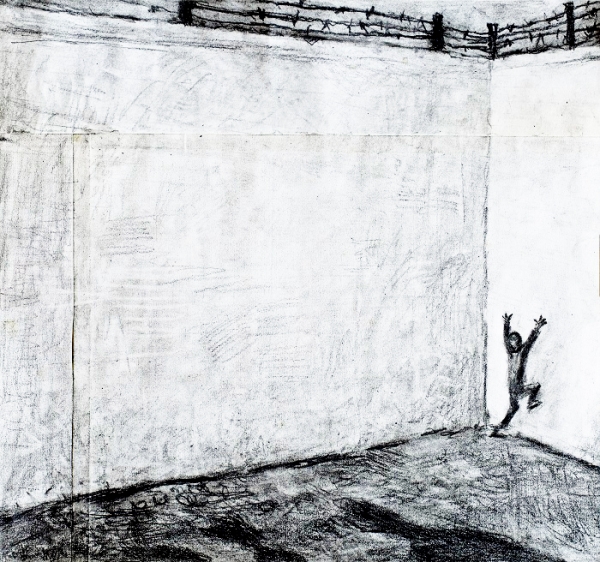

中午在食堂門口排隊,六大隊裡突然就躥出一個小個子,他飛快的跑到圍牆下,做出往上攀爬的樣子,兩手扒來扒去,兩腳上下使勁蹬踹著,眾目睽睽下,他在偌大的一面牆上努著力,掙扎著。

“神經不正常!”已經沒有警察追他了,“大白天做白日夢,分不清現實和夢境”。

另一個搞不清現實和夢境的就是李明龍了。

在廁所,張良看到李明龍給掛上了,裸露在外的胳膊、後脖子上都是電糊的傷疤,張良非常吃驚,出了什麼事兒?這麼老實的一個孩子?

李明龍被雙手高掛在暖氣豎管上,眼睛裡都是恐懼。

後來才知道,李明龍向警察報告說自己吞了鐵絲,結果送到醫院什麼都沒查出來,被電擊後李明龍承認,他想在去醫院的路上逃跑,警察更氣憤了,把他高掛起來。

但警察不理解,他怎麼會這麼想問題呢,腦子有毛病吧?

張良能理解他一些,誰都想逃出這個地方,有的人理智一些,在夢中逃離現實;而理智差一些的人,就會活在半現實半夢幻中,用他們的辦法幻想“逃跑”。

幾天下來,李明龍就脫了相。廁所攤了一地的骷髏頭,空洞的眼窩對望著他,他的眼睛和骷髏的眼窩一樣深陷,雙頰和骷髏頭一樣癟進去,本來粗壯的身體變的瘦弱不堪,過去勞教服穿在身上揪揪著,現在倒合身了。

看著心痛,也是無奈。老朴上廁所時給李明龍拿了些甜餅,放進他嘴裡讓他吃。

張良給李明龍送了一雙大號的板鞋,終於訂上他的尺寸了,結果穿上還是擠腳,因為水腫,李明龍的腳比平時又大了一圈兒。